こんにちは。いつのまにか2016年も終わりそうですね。あっというまです。 2016年2月までは毎月か隔月かで読んだ本について羅列していたのだけれど、3月以降、生活リズムの変化という名の怠惰により止まってしまっていたのでまとめてたなおろし。

この1年は読書量が落ちている。寝る前に布団のなかでしか読む時間とれていない。もっと休みをうまい具合にとって本を読んだり文章を書いたりしなければ。そのなかでも本以外に生き方、働き方、考えたことの振り返りもしたいところ。

キッチンコンフィデンシャル

- 作者: アンソニー・ボーデイン,野中邦子

- 出版社/メーカー: 土曜社

- 発売日: 2015/03/31

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログを見る

うまく表現しようと思ったけれど、本の裏表紙に書かれたこの文以上に興味を引くようにはかけないな・・・

キッチンには秘密がいっぱいだ。夏の避暑地のレストラン・ウェディング。アルバイトの大学生が目撃したのは客も花婿もほったらかして、厨房の裏でシェフとセックスに励む花嫁の姿…。たちまち大学を飛び出し、料理の世界に飛び込んだ著者が出会った奇人・変人・荒くれ男に料理界のあの手この手。月曜に魚は食べるな?人を殴り殺せないようなものは鍋とは呼ばない?ウェルダンを注文してくれてありがとう…?超有名店シェフが暴露するニューヨークの喧噪、料理人の手の内。

日本版、似たようなものないだろうか。

ビジネスリーダーにITはマネジメントできるか

ビジネスリーダーにITがマネジメントできるか -あるITリーダーの冒険

- 作者: Robert D. Austin,Shannon O'Donnell,Richard L. Nolan,淀川高喜

- 出版社/メーカー: 日経BP社

- 発売日: 2010/04/08

- メディア: 単行本

- 購入: 3人 クリック: 54回

- この商品を含むブログ (8件) を見る

特におもしろかった概念

ITマネジメントのリーダーシップの3段階

- 1つのシステムやプロジェクトに関するマネジメントをひととおりこなせる段階

- プロジェクトのポートフォリオとインフラストラクチャーのマネジメント、同時にエンジニアチームのリーダーとしての役割ももつ

- 戦略と資源のマネジメントに注力する段階

組織の成長によってITリーダーシップが変化する3段階

- コントロール指向:心やさしき独裁者、機能別アプリケーション

- エンタープライズ指向:シニアマネジメントチームとの関係強化、アプリケ−ションポートフォリオの管理、セキュリティ/コントロール

- CIOの設置。経営戦略との連携強化、インフォメーションリソースの活用

ITシステムのポートフォリオ

- 競合と比べて優位になるITシステムは売上を伸ばすための攻めの投資だが、それも競合が追いついたり保守フェーズになると守りのコストがかかり続ける

- 企業内で、攻めの投資と守りのコストの比率を監視する必要がある

これが長期的な見積もりをたてることが難しいのでITは金食い虫になってしまうのかもしれない。

人類が知っていることすべての短い歴史

- 作者: ビルブライソン,Bill Bryson,楡井浩一

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 2014/10/28

- メディア: 文庫

- この商品を含むブログ (8件) を見る

これを知った日はよく覚えていて2011年3月10日、増井先生(先生付けはいやがっていたこともあるけれど先生だ)がインタラクション2011でやったビブリオバトルで紹介してくれたもの。 元素の発見、量子論への洞察、地球の歴史、生命の発生、進化論、人類の起源などなどに興味を持ったベストセラー作家のビル・ブライソンが書いた科学めっちゃおもしろいという本。分厚いけれど、読みやすく、新しく知ることも多かった。自然科学者列伝ともいえる。 あと、科学界の残酷さや、科学者もよく間違えるし嫉妬をしたり不正をしたり足を引っ張ったりすることもわかって厳しい気持ちにもなる。ともあれ、すごい本。高校生の時に読みたかった。

災害ユートピア

災害ユートピア――なぜそのとき特別な共同体が立ち上がるのか (亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ)

- 作者: レベッカ・ソルニット,高月園子

- 出版社/メーカー: 亜紀書房

- 発売日: 2010/12/17

- メディア: 単行本

- 購入: 9人 クリック: 195回

- この商品を含むブログ (59件) を見る

震災直前の2010年12月に発売された本。災害は災厄だけではなく、それがつくる「よいもの」もあるよ、という本。 わりと感傷的で主観的な文章でよむのつらかったけれどまあまあおもしろかった、 一行でまとめると、多くの災害で、エリートはパニックを起こすが民衆はうまくやっていくよ、ということ。 エリートがパニックを起こすのは、彼ら彼女らが出世競争を勝ち抜いてきたからこそ人を信用しないからではとのこと。 民衆がうまくやっていくのは、宮台真司のいう終わりなき日常に倦んでいるから、というように読めた気もしたがどうだろう。

ちょっとだけ抜き書き。(孫引用)

社会的ユートピアの最も基本的な2つのゴールは、貧困(飢餓、無教育、ホームレス)の除去と疎外された人や孤立した人のいない社会の構築にある。 ユートピアを作ろうとする宗教的な試みは、カリスマ的リーダーや長老者がいたり、よそ者を作り出す厳格なルールのもとにあったりして権威主義的だが、宗教の絡まないユートピアは、ほとんどが自由と民主主義と権力の共有を目指すものだった。革命やユートピアをさげすむ今日の一般的な傾向は、強圧的ユートピアをめざすものの、公平と分配といった初期の理想がひどく歪んでしまったソビエト式試みの失敗を教訓としている。p34

そうだね・・・。

クライシス(危機)という言葉はギリシャ語を語源とし、何かが最高点に達し分裂する点、すなわちどう変わるにしろ、変化が差し迫った瞬間を意味する。p113 「大惨事と社会的変化」(サミュエル・ヘンリー・プリンス)の冒頭

一過性のものであれば(福島のようにではなく)、日常に文字通り破壊的な変化をもたらして地域のコミュニティを強化する側面はあるだろうけれど、それが普遍的なユートピアをもたらすことにはつながらず、やはり一過性のものでしかないとは思う。

不実な美女か貞淑な醜女(ブス)か

- 作者: 米原万里

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 1997/12/24

- メディア: 文庫

- 購入: 4人 クリック: 63回

- この商品を含むブログ (109件) を見る

米原万理さんの翻訳についてのエッセイ。タイトルはミスリーディング・・・。 翻訳というリアルタイムコミュニケーションを支える技術、ほんとすごいと思う。尊敬。おもしろかったけれど翻訳たいへんだなー、自分にはむずかしいなー、くらいの感想しかだせなかった。 米原万理さんだと、だいぶんまえに読んだ「オリガ・モリソヴナの反語法」という過去を探っていく小説がめちゃめちゃよかった。

海のプロフェッショナル

- 作者: 女性海洋研究者チーム,窪川かおる

- 出版社/メーカー: 東海大学出版会

- 発売日: 2010/11

- メディア: 単行本

- 購入: 2人 クリック: 4回

- この商品を含むブログ (1件) を見る

海関係の仕事をしている女性のどんな仕事をしているかのお話し。海、生物も漁業も気候もおもしろい。高校生で読んでいたら海関係の学部悩んでいたかも。 しかし、あまり印象に残っていない・・・。

最初の一歩 最後の一歩 水野彌一

最初の一歩最後の一歩―京都大学フットボールの挑戦 (Touchup sports)

- 作者: 水野弥一

- 出版社/メーカー: タッチダウン

- 発売日: 1990/12

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る

全日本でも優勝している伝説的な京大アメフト部の伝説の監督の本。勝利への方法論としてなかなかおもしろい。いくつか引用してみる。

練習、とくに身体に何らかの負荷がかかるトレーニングなどにおいて、『限界までの努力を強調することはあってはならない』ということを銘記しておかなくてはなるまい。p14 努力ではないんですよね・・・。

体力がないから長時間練習ができない。そうなると、密度を高める練習しかない。練習のとき、私が選手にいつも守るよういっていることが、一つだけある。それは、「とにかく頑張る、ただひたすらにやるというのだけは、頼むからやめてくれ」ということだ。選手に「お前は、どういう選手になりたくて練習をしているんだ、そのイメージがちゃんとできとるか。なぜ、そういう選手になれない。何が欠点でそうなれないか、その欠点を克服するために、どういうトレーニングをするんだ」ということである。 p42

ただ言われただけのことをがんばるのみんなやめましょう

「お前ら、アホやから、京大へ入れたんや。あんなばかげた受験戦争を、何の疑いも持たずに最後までやり抜く。そんなもの頭がよかったらできるか」p43

アッハイ

勝つためにスポーツをする、結果としてはそうだが、本当は、この勝つこと以上に、はるかに貴重なものがある。だからといって、スポーツは勝つことがすべてじゃなく、参加することに意義があるのだなどと、トロ臭いことをいって取り組んでいたんでは、これは勝つこと以上に大切なものも、手に入らない。

非明示的な目的をたてることはできない場合にそれを得ることができる別の明示的な目的をたてる、とも読めるのかな

真に強いチームを作り上げるために、もし私が京都大学ではなく、体力的に優れた選手を多く持ち、長時間練習が可能な状況にある大学のコーチならば、「短時間で効率よく」などということはないであろう。迷わず「練習は量だ」と強調するに違いないし、これだけやって勝てないのであれば倍やれ、というかもしれない。p53

なるほど

スポーツの本質というのは、勝負を争うことによって楽しむものだと理解している。p58

この楽しみはみな真剣だからこそ、というのはわかる

人材で左右されるため、戦略もかわってくる。 (ボールを扱うポジションは経験の影響が大きく、京大ではなかなか人材がいないため、ランニングプレーがオフェンスの中心になる)

これができるマネジメント尊敬

コーチング・スタッフの確立の重要さ。卒業したての大学院生や、留年して後輩の指導にあたる現状ではなかなか質の高いコーチングは期待できない。コーチとしての能力は、人を教えるという経験こそ大切でこれには4~5年のキャリアが必要になってくる。p58 一部改変

そうだね・・・

ある程度の実力が備わってくれば、精神力であるとか根性といったものはついてくるものである。 理性で開始し観念の世界において完結することこそ、スポーツというものの本質であると考えている。

最初から精神面に行くのは筋悪、と。

いろいろ思い出して涙出てきた。 ちなみに、自分が在学中に聞いた京大アメフト部についての噂はいくつかある。ほんとうなんだろうか・・・。

- リクルーティングのために、アメフトに強い高校に学生を派遣して家庭教師させ、京大に合格させて入部させている。

- 新人勧誘時に、新入生が勉強したいんで、と断ると「大丈夫!4年アメフトやって4年勉強すればいいから!」と応えられた。

とか。

自分の見える距離にいた人は、留年しまくってはいても人間的魅力もあって胸板も厚くて尊敬しているしすばらしい企業に就職しているなあ。

活性酸素の話

活性酸素の話 病気や老化とどうかかわるか (ブルーバックス)

- 作者: 永田親義

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2013/11/08

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

1ページ目が異常に厳しい気持ちになるブルーバックス。

抗酸化作用があって健康にいいとか、活性酸素は健康に悪いとか言われているけれどどういう理屈なんだよ、というのが知りたくて読んでみた。 理解できるようなできないような話。ある程度の活性酸素は人体には必要だけれど多すぎると細胞や遺伝子を傷つけて癌だったり老化の原因になるよということであった。 それはわかって、活性酸素を生む煙草が影響大きいのはわかったけれど、ふつうの食物の中にある抗酸化作用のあるものが健康に良い影響を与えることはないのでは、とも思えたのですがどうなんでしょうか。

健康食品ビジネスについてはちょっと思うところがあるのでどこかで考え整理したい。

弱き者の生き方

- 作者: 五木寛之,大塚初重

- 出版社/メーカー: 毎日新聞社

- 発売日: 2013/10/30

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

五木寛之と考古学者の大塚初重の対談。大戦時に地獄を生きぬいてきたんだな、と思えた。 文字で書くと陳腐だけれど、ほんとうに濃い。自分があたたかい(そして甘やかされた)環境で育ってきたことがわかる。それが幸せなのかどうか。

ひとつ印象に残っているのは、現代人はつらい経験が少ないから弱いのでは、という考えに、でもだからこそ優しさを持てるという返しをしていること。五木先生は大戦時の苦労から、純粋なやさしさをもてないとのことであったのも味わい深く感じる。

記録を見返すと、この本を買ったのは2012年の1月、社会人1年目のときだった。そのときはなぜこの本を読もうと思ったんだったかな・・・。

田舎のパン屋が見つけた腐る経済

- 作者: 渡邉格

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2013/09/25

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (18件) を見る

著者が経営しているタルマーリーというパン屋も、発酵と経済にアナロジーを見出す考え方もおもしろくて、発酵を追求する姿勢も尊敬する。 けれど資本主義に悪意を持ちすぎていて マルクスを都合よいように誤読して引用しているような気がする。

利潤を追い求める姿勢とそれをもたらし資本主義がブラック企業をうんで品質を悪化させる、という側面はなくはないが、その利潤を追い求めなければそれらの問題が解決できるかというとそういうわけではない。ある命題が真だとしても、裏が真であるわけではないとは、高校生もみんな習っている。

タルマーリーさんが値段が高いパンを売ってうまくいっているのも、その独自さや品質がブランド価値を発生させているから(これはこれで難しいしほんと尊敬する)で、利潤を出さないこと自体からではない。つまり、本書で提示している考えは普遍的なものではなく資本主義のてのひらの上でのいちマーケティング戦略でしかないんじゃないだろうか。

脱線するけれど、贈与経済や信頼経済、社会的企業などポスト資本主義がくる、というアイデアが流行ったりもするけれど、いまのところ資本と市場という大きな現象のなかでの補足的なものでしかない、と思ったりしています。 「主義」というと、提唱者と賛同者がいるように思えてしまうけれど、資本主義については発見者がいるだけで自給圏や共産圏の厳しい生活をしている人以外はみなその上にたっているというスタンス。 とはいえ、その内面で単純な価格という経済合理性以外の、中長期的でこれまで評価しづらかった文化やコミュニティのような多面的な側面を価格に転嫁させる動きはあって、その手段や考え方はより普及していくと思うし重要だとは思っています。 ここらへんについてはもうちょっと議論したいし考えを深めたい。

農業問題

- 作者: 本間正義

- 出版社/メーカー: 筑摩書房

- 発売日: 2014/01/07

- メディア: 新書

- この商品を含むブログ (3件) を見る

頓挫しそうなTPPや農政の問題を整理している。GHQの農地開放の影響でかいですね(小学生並みの感想)。 新自由主義的な立ち位置で、生産性あげればだいじょうぶだよ、という論調でドライに感じることもあるとは思うけれど巷にあふれる扇動的で煽情的なTPP亡国論と対抗しようとするとこうなるのかな。賛成派も反対派もあまり冷静で建設的な議論ができているようには思えない。TPPについての私見はおいおいどこかで。 小泉進次郎さんが切り込もうとしている農政、利権(それで食っている人)も多いし問題だらけであるのだけれど、どうなっていくんでしょう。 数値に現れにくい農業の多面的機能を維持しつつ、効率化を進める方法はあるのかなー。

植物工場ビジネス

- 作者: 池田英男

- 出版社/メーカー: 日本経済新聞出版社

- 発売日: 2010/03/20

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- 購入: 3人 クリック: 60回

- この商品を含むブログ (3件) を見る

死屍累々の植物工場のことというよりは、太陽光利用型の低コストなものだと個人や家族経営でも負荷高くなく食っていけるよ、という話。 新規就農で食っていくためのテンプレートのひとつになるのかもしれない。要素技術の名前など知れて、サクッと読めて導入書としてはおもしろい。 植物工場、いまはトマトとかベビーリーフや葉物がメインだけれどノウハウも貯まってどんどん品目も増えて効率もあがっていくのではないかと思える。 植物工場先進国であるオランダの、大学などの研究機関と、民間のメーカー、農業者が密に連携で来ている様子はすごい。日本ではうまくいっているような事例あまり聞かないけれどなにが違うのだろう?ロケーションや規模の問題?文化?移民という安価な労働力の有無もひとつかな。

大企業が参入している閉鎖環境型のものについてはほとんど触れられていないけれど、日本でやっていくのはマーケット的に安価な露地と競争できないので海外に活路を見出してほしいと思うけれど、それを日本の企業がするには地の利もないし決定的なノウハウもないんじゃないかという気がするこのごろです。

MBAオペレーション戦略

- 作者: グロービス

- 出版社/メーカー: ダイヤモンド社

- 発売日: 2001/09/06

- メディア: 単行本

- クリック: 27回

- この商品を含むブログ (5件) を見る

「ビジネスは戦略とオペレーションの対話である」という言葉に惹かれて読んでみたけれど、あたりまえのことしか書いていなくてちょっと残念。 現場のオペレーションをテーマにしたものでは、苦心の改善のケーススタディか、トヨタ生産方式くらい抽象度高めたものかが読みたいのだけれどなにかよいものはないでしょうか。 オライリーのWebオペレーションみたいに、流通や小売や飲食やメーカーなどそれぞれの業界で人々がどうオペレーションを改革してきたか語る本、あったりしないだろうか。

ザ・チョイス

- 作者: エリヤフ・ゴールドラット,岸良裕司,三本木亮

- 出版社/メーカー: ダイヤモンド社

- 発売日: 2008/11/08

- メディア: 単行本

- 購入: 9人 クリック: 38回

- この商品を含むブログ (93件) を見る

ザ・ゴールのゴールドラット博士の小説風ビジネス寓話。 いろんな言葉や考え方がでてきたけれど、一番印象に残ってて同意したのは「ものごとは、そもそもシンプルである」ということ。 既存のビジネスモデルが巨大化して組織と結合して硬直してしまったときに、どう整理をつけられるのだろう。複雑な関係性と慣習を整理できる気力と能力をもった人間は少ないし、いたとしても受け入れられる環境は少ない。 その高コストさをにスキマを見つけられる新規参入者がイノベーションを起こすという市場の変化に期待できる業界はあっても、インフラや行政などの非営利組織はそうはいかないし、自組織やこれまで所属していた組織だったらどうできるか考え込んで答えは出ない。

邪宗門

- 作者: 高橋和巳

- 出版社/メーカー: 河出書房新社

- 発売日: 2014/08/06

- メディア: 文庫

- この商品を含むブログ (2件) を見る

昭和初期から戦後すぐまでの激動の日本を、モデル(どう考えても大本だ)はありつつも架空の新宗教団体を、教義や歴史も創作して中心に描き、日本の精神史を著したともいえる大作。 これは、めちゃめちゃおもしろい。小説の評価はむずかしいけれど、名状しがたい読後感がある。宗教、政治、革命、虐げられたもの、人間の業を描いた世なおし思想の極限についての思考実験。

以下メモ ・3種類あるという真実の事実的真実、想像的真実、利益的真実を区別したい。 ・アストゥリアス革命やクロンシュタットの反乱など調べる。

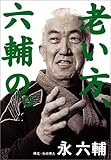

老い方、六輔の。

- 作者: 永六輔,矢崎泰久

- 出版社/メーカー: 飛鳥新社

- 発売日: 2004/02/20

- メディア: 単行本

- クリック: 1回

- この商品を含むブログ (2件) を見る

スナックちどり

- 作者: よしもとばなな

- 出版社/メーカー: 文藝春秋

- 発売日: 2016/05/10

- メディア: 文庫

- この商品を含むブログ (2件) を見る

じつは初ばなな(教科書を除く)。離婚や死別といった苦悩をどう受け止めていくか。自分を好きになれない人間についてというのはすこしどきっとした。あと百合です。 ばなな、よいなあ。

神去、なあなあ日常

- 作者: 三浦しをん

- 出版社/メーカー: 徳間書店

- 発売日: 2012/09/07

- メディア: 文庫

- 購入: 1人 クリック: 6回

- この商品を含むブログ (69件) を見る

ウッジョブの原作。林業のことを調べる機会があり、導入に軽い小説を読んでみるかと思った次第。林業のことや主人公の成長よりも、これからの消えゆく限界集落の悲哀を想像すると厳しい気持ちになる。。あと木とは男根のメタファーです。

親鸞

- 作者: 五木寛之

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2011/10/14

- メディア: 文庫

- 購入: 1人 クリック: 3回

- この商品を含むブログ (19件) を見る

五木寛之の本。帯の感想が結構厳しい感じだったけれどきわめて人間の魅力にあふれる青春小説だった。

なんだよ「泣けた!深い感動!続きを切望!」て・・・。

それはさておき、もともと謎の多い人生でフィクション部分も多いのだけれど末法の世と聖と俗のあいだの悩みを描いている。 この親鸞の欲、おもに情欲に苦しみ克服しようとさらに悩むさまはわりと刺さる。自分だ。あとせっかく京都に住んでいるのでゆかりの地、六角堂やら吉水やらいってみたい。

この「人間」親鸞の系譜で、石川の一向一揆が発生して現代では大谷系の本願寺やら俗にまみれまくった(褒め言葉)浄土真宗になっているところがおもしろい。 ここらへんは、「京都と闇社会~古都を支配する隠微な黒幕たち」にも出ていたなあ。

ファイトクラブ

- 作者: チャック・パラニューク,池田真紀子

- 出版社/メーカー: 早川書房

- 発売日: 2015/04/08

- メディア: 文庫

- この商品を含むブログ (8件) を見る

狂気の話で社会変革っぽいテンションであったがその実・・・。わりと読むの疲れる本であったがなかなかエンジョイ&エキサイティン。 筆致も視点も違いすぎるけれど虐殺器官を連想する。狂気の組織と運動がどうつくられるかは興味深い。しかし、これ映画になっているけれどどうやって撮ったんだろう。見たくなってきた。あと石鹸つくりたくなった(意味深)

横浜駅SF

- 作者: 柞刈湯葉,田中達之

- 出版社/メーカー: KADOKAWA

- 発売日: 2016/12/24

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (2件) を見る

カクヨムで読みました。なかなかおもしろかった。 出版もされてすごい。 https://kakuyomu.jp/works/4852201425154905871

さくさく読めておもしろかったけれど、これが好きならと推薦されたアドバードは挫折してしまった。

昨夜のカレー、明日のパン

- 作者: 木皿泉

- 出版社/メーカー: 河出書房新社

- 発売日: 2016/01/07

- メディア: 文庫

- この商品を含むブログ (10件) を見る

木皿泉の小説。人間をいとしく感じてしまった。結婚したい、というよりも生活(の一部を)共有して関係性を育めるパートナーを見つけたい(言語化すると気持ち悪いな・・・)。

映画

フライド・グリーン・トマト

![フライド・グリーン・トマト HDマスター [DVD] フライド・グリーン・トマト HDマスター [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51pU1YPVk6L._SL160_.jpg)

- 出版社/メーカー: 紀伊國屋書店

- 発売日: 2011/11/26

- メディア: DVD

- 購入: 2人 クリック: 7回

- この商品を含むブログ (6件) を見る

物語を簡単にいうと、1930年代のアメリカ南部で傷心の女性2人のはなしと、その話を老人ホームで聞く現代(80年代末?)の女性のはなし。 けっこうショッキングな場面も多いのだけれどそれ以上に笑えるところも多くて、わりと感情揺さぶられて楽しい。いい映画だった。 タイトルは2人がやっているカフェの看板メニューなんだけれど、レシピ不明でなぞ。

原作は、英語版が評判よさそうで読んでみたい(読むとは言っていない)

シン・ゴジラ

評判になっているので見に行ったわけです。おもしろかった。 ただ、2回くらいあった矢口さんの感情的で中身のない演説の空虚さが鼻についた(実際の政治でも同じだろうか?)けれど、レビュー記事ではあまりそういう話になっていないけれどどうでしょうか。僕らの享受している平和は、どれほどのものなのだろう。

日本のいちばん長い日

![日本のいちばん長い日 [DVD] 日本のいちばん長い日 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51Kjv%2Bn8JlL._SL160_.jpg)

- 出版社/メーカー: 松竹

- 発売日: 2016/01/06

- メディア: DVD

- この商品を含むブログ (12件) を見る

2015年の役所広司版。 見終わった後に感想をひねり出そうとするも嘆息がでるばかり。 本土決戦を避けたい以上に、現代からみると、ソ連は不可侵条約を破って攻めてくるしマッカーサーの統治も期待以上だったこともあって、和平派にシンパシーを覚える。けれど、クーデターをする側からすれば無条件降伏すればどうなってしまうかわからないという恐怖があったのだろうとも思える。皇軍不滅を熱心に教えられて狂信者になっていた側面もあるのだろう。

その他

本当にあった呪いのビデオ 67,68,69

![ほんとにあった!呪いのビデオ 69 [DVD] ほんとにあった!呪いのビデオ 69 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51VigFCZ8oL._SL160_.jpg)

- 出版社/メーカー: ブロードウェイ

- 発売日: 2016/08/03

- メディア: DVD

- この商品を含むブログを見る

まず、圧倒的にシリーズものであった「禁忌」がよかった。震えた。最初の導入からは想像できない結末であった。男、森澤である。

その他は、光るものはあったけれど印象に残るものは少ない。 気付いちゃった系や存在感ある系が少なかったのもあるかな。防空壕や火葬場廃墟は臨場感あってよかった。公園の花の話は不気味であった。

関連記事

まとめ

2016年の目的であった生き抜くはいまのところだいたい達成できている。